中国文人写作的传统是行走,谢灵运也好,李白也好,都是轻舟已过万重山的主。当下的散文写作者,背着包,到处行走的人中,黑陶是最接近谢灵运的。

黑陶的写作充满了声音,市井的,雨湿路面的,又或者是风吹来的,他呢就坐在声音的不远处歇脚。黑陶的散文湿润得厉害,一如他身处的江南。差不多,一打开黑陶的文字,我就会听到一场春雨,是的,雨水洗干净他的句子,还有他夜晚的梦境,雨水让街边贴着的广告单字迹模糊,他会停下来看,猜测着那模糊的内容。

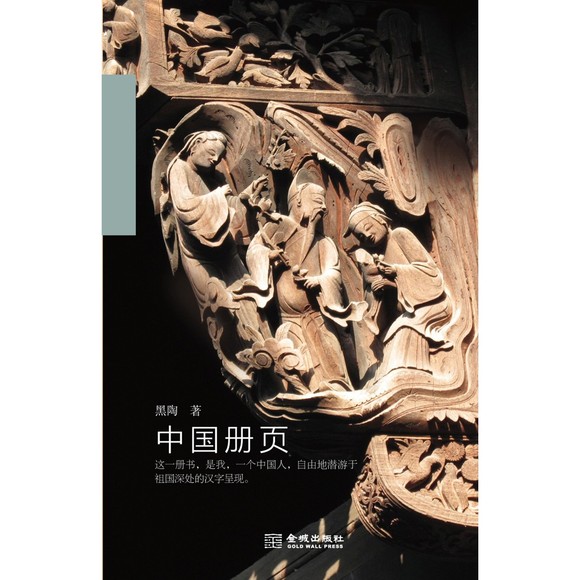

就是这样,他写了这册《中国册页》。是的,中国,不过是我们每一个人的册页。有的人,一生,都囿在自己的故土,所以,他的册页是空白的。而黑陶是一个将自己的册页填满的人。

打开《中国册页》,我被一张照片感动,一个遍布石头的河滩,有粉红的花开了,映着石头。有让人莫名的情绪藏在这图片背后,是啊,这是黑陶去过的地方,漂亮的石头,被水冲洗得干净的石头,被李白赞美过的石头。是啊,这个地方叫作秋浦,是李白一组诗的故乡。

黑陶就是这样行走,往李白的一首诗里走,或者往苏东坡的一声叹息里走,又或者,往一栋旧建筑里走。他的行走,是寻找也是搭救,总觉得他仿佛听到一栋楼的呼唤,才去千里迢迢地跑到那里。他记下时光和秘密,记下心绪和过程。

黑陶的写作是收纳,是建筑,他是想在纸上搭建一个文化的中国。

那一年,他去看苏东坡,在海口,我们见面聊天,说他的行程,或者写作的事情。果然,在《中国册页》里,我看到了他坐车去儋州的样子。海南乡野的气息被他呼吸到,苏东坡的儋州被他临时借走,借到了梦境里,借到了散文里。

他去雁荡山,只为捡到一个词语:清凉。该有多深刻的体味,才能放弃掉罗列的叙述,该有多准确的描述能力,才能做到用两个字便将一座山写在一页纸上呢。

我喜欢黑陶拿着笔随时记下眼耳鼻舌身意,色声香味触法。在黑陶的行走里,没有一个地方不是美好的,因为,他的感官是打开的。要么有美好的声音,要么有美好的故事,要么呢,也有美好的人。比如他写银生城:“银生,多么令人喜欢的两个汉字!银,生,在夜晚念出这两个汉字的读音,视线里总会幻化出彝族服饰上细致银饰的微小闪耀。这是倾斜的县城,整座城就建在无量山脉东麓的坡地上……”倾斜的县城,差不多,读到这里,我已经有了晕眩感。黑陶兄将这个县城搬到了他的《中国册页》里,合上,大概便不会担心这个县城的倾斜了。更好玩的不是关于县城的描述,而是,他在这个古城行走时遇到一些人,他也都一个一个记下,这样建档案的写作方式,让我想到方志,通信录,或者告示。

黑陶的写作总是有着让夜晚安静的耐心,细读下去,知道,他是一个有野心的写作者。他着力布局他的写作,甚至用数十年如一日地记录的方式去中国东西南北各个地方行走。东北,他去看萧红的出生地,呼兰。西部,他去看西藏的云。南方,他来海南看三亚的海,以及苏东坡的几次呼吸。东部,他去雁荡山去感受盛夏的凉。

他走到了,他看见了,他写下了。这便是《中国册页》的意义。即使是往历史深处行走的时候,黑陶也没有逃离中国当下的现场,小县城的扩音喇叭,小镇街边的招贴广告,以及几个动人的生活场景。我喜欢他在《看见》一节里写到的两个场景。其一是在西宁的城郊,他看见一对拉板车的夫妇,送完了货物,返程,丈夫拉着妻子,妻子的手上还拉着一辆空着的板车。其二是在安徽天柱山途中,下山的人中,有一对夫妻模样的人,丈夫的肩上扛着两副扁担和绳索,而妻子空着手跟在后面。黑陶这样写:“艰辛扑面的尘世,我看见微弱的,却使我心动的内容。”夜深的时候,读到这句,我一下子被击中,长时间沉默,想象着那两对夫妻的模样,内心充满暖意。

我曾经多次沈从文先生的墓地,点上一支烟放在沈生生的墓碑上,等着烟燃尽了,便离开。在《中国册页》里,我看到黑陶兄,在李白的墓地,也这样做了。李白逝去当涂,李白是迁过一次墓地的,迁墓的日子为正月二十三日,正是黑陶的生日。有了这样的缘分,他更是觉得有了深沉的理由。黑陶写他坐在李白墓地之时的空阔感,或者寂寞感:“我端坐着,恍惚之中,滚滚的汉语,在这样一个特殊的时间和空间,正叫喊着,进入我饥渴的、后来者的血管。”

《中国册页》,一部个人化的行走史、心灵史,也是一册收藏了石头、雨声、落叶的民俗史。阅读这册纸上的中国,在黑陶的叙述里,我一次又一次地做了标记。是的,我要跟着黑陶的照,去重温他走过的一些地方,那些方不仅有黑陶书写的灵感,也有我丢失的前世,和诗句。