第一章

历史的明镜啊,宛如不落的皓月,

高悬在天地之间,其光辉为三教之源,

万年未有分毫略减,启发着圣者先知

去指点众生,或蒙蔽天下。

请神明把时光的长河,倒流回元末的

至正二十八年春,若众生能有幸开目投望,

便可见逐鹿得手的洪武大帝,

正踌躇满志在议制万岁的龙衣,

欲登他万年的朝基,而横扫欧亚的

蒙古朝廷,像折翼的鹰威风不再,

瞬间便把这万年梦碎成一地华丽的瓷片,

如同以往所有的朝廷末代,狼狈逃出大都的皇宫,

似败兽遁回草原,蜷在蒙古包里惊魂未定,

舔着血淋淋的巨创不甘罢休,

指望着扩廓帖木儿和他的人马勤王护国,

卷土讨还那中华的花花世界。

元室河南王和中书左丞相扩廓帖木儿

统辖的山东大地,被朱家征虏将军

徐达和常遇春统领的二十五万战骑和步卒,

火蚁般密集攻城掠地征战已毕,

大军埋掉数万犹如死蚁的尸骨,

当作齐鲁焦土复苏的肥料,

去催生供养新朝的税苗,并竖起新王的

猎猎朱旗。新旗下,接往大洋的半岛胶州板桥镇的

大港鞭炮齐鸣,在庆贺华夏族的光复,

也是这里商船祈求海神庇护的声音。

一行沉甸甸的货船,满载镇上百家的生计指望,

即将扬帆远赴万里浩波之外的波斯,

久经风浪的船主展老大神色自信,

在码头与妻儿徒弟和水手们面朝大海,

叩头礼拜,虔诚上香。

一队军马疾驰而来,为首的是镇守此地的将领,

赫赫有名的铁弓神箭百夫长匡福大人。

展家独子展雄闻声看去,

这十五岁的少年羸弱又稚气,

不知道自己即将成为奴隶和巨鲸的主人,

匡福大人也不知道,自己未来的命运,

将与这少年紧紧相连,

而故事的大幕就由此骤然拉开。

匡福翻身下马,缨盔铁甲,闪闪发亮,

他此刻焦急赶来,怕的是商船遭遇不祥,

只为日本南北战乱,流寇成群,劫掠成常,

这里是登陆中国最近和相对繁华的商埠,

倭寇们觊觎的贼目,早已密布海上。

将军来到恭迎的展老大面前,拱手执礼,

建议派一队军船,护他百里海航,

铁弓神箭训练出的好箭手,船上也能百步穿杨,

而商船载着镇上百户人家的希望,若遭贼手,

百姓元气损伤,百夫长也愧对君王。

展老大却有他的主张,只为见惯旧朝元将的嘴脸,

未敢轻信新朝的官家,他脸上带着笑,

心里却不肯买账,对将军还礼,也要安抚四周送行的

镇民和股东。他丹田提气,不卑不亢:

“将军好意,展祥没齿难忘,草民祖上是大宋御前

带刀护卫展昭公,草民虽无其全部绝艺,

也与徒儿习得几样,鞑子当朝,倭贼便时嚣张,

若无把握,安敢万里远洋,还把唯一骨肉带上?

即便草民这番遇上,船上刀斧,也不致辱没祖上,

还请莫分兵力,安守板桥百姓,安守胶州海疆。”

股东们纷纷点头,嘴里啧啧赞赏,

同时窃窃交耳,认为匡福必有图谋,

难免与贪财的鞑子官兵一样。

匡福还想解释,展祥已不容置辩,发出号令,

水手们雀跃登船,解缆起锚,把匡福晾在一旁,

少年展雄,也匆匆与噙泪的母亲作别,奔上甲板,

憧憬地看向父亲和水手们时常描述的奇诡远方。

账房王继谋察言观色,看匡福神色不悦,

凑来对他赔笑:

“大人勿怪,我们已去过几次波斯,

曾经过山一样的大浪,见过山一样的鲸王,

还遇过通身漆黑的夜叉鬼,都没能把我们怎么样。

展老大也确实有所依仗,因为上次回来遇到强风,

船被吹离了老航道,他却因祸得福发现新航线,

这番出去,便行此路,倭贼难知其详。

待我回来,定去大人府上问安,大人想要什么,

在下走遍波斯也为大人寻访。”

匡福无奈地走去,上马率队归营,

路上心神不宁,唯能暗暗祷告,同时默默思索,

如何让这里的百姓,与自己同心无间,

一旦贼寇来犯,能够军民抱团抵抗。

而商船升起高帆,在众人的目送下依次离港。

展祥掌舵领航,令展雄把手试舵,

少年感觉到大海的无边力量,顿时一脸蜡黄。

展祥皱起眉头,目光严厉又慈祥:

“这番带你出洋,你娘还眼泪汪汪,

看你这瓜秧似的身架,不跟我来海上历练,

往后怎能为展家顶起大梁!从今日起,

别再娇气,去波斯来回这两万里,

你就是水手,就是船工,不把骨头练硬朗,

没个山东汉子的样,就别回家见娘。”

展雄出洋只图新奇,并不想听父亲的这些教训,

借口解手离开,去看海上鱼飞鸥翔,

而这些都不算稀罕,就慵懒去晒太阳。

父亲瞥见,喝叱声像空里落下的雷鸣,

他打个激灵,悻悻拿起工具做个模样,

叱骂声消,又伸个懒腰钻进睡舱。

船工们看了摇头,展祥更暗暗烦恼,

只希望他能在两万里的风浪中逐渐成长。

船行百里,大陆早已隐没不见,

忽听水手们阵阵惊呼,称有龙兵龙将,

声音刺破少年的梦乡,他揉着睡眼探头出舱,

见无边的鲸阵迎面奔来,在船侧不断纵跃前进,

背鳍整齐如旗,阵势浩浩荡荡,

数不清的巨大身躯压迫得水面开出条条水道,

真似是龙王出巡的雄壮仪仗,

似乎那巨龙正乘着一辆巨大王辇,隐身在鲸群中央,

又像有无数面战鼓,被一齐擂得轰隆作响,

水流横起巨浪,把船队冲击得像不倒翁,

不断左右摇摆,阵阵剧烈摇晃。

这是少年期待的景象,展雄心醉神驰,

奔上甲板,手舞足蹈,

呼唤大鲸驮他同驰共舞,对鲸群纵声欢叫,

而呆若木鸡的水手们闻听此声,又莫不失笑,

如同所有平庸之辈,喜把一切不理解的事当作荒唐,

不知道无邪的童声,正是众生沟通的旨要,

只认为这些神兽尊从神龙,岂由他一个懵懂少年郎。

而展雄却清楚地看到,数条长鲸都善意地暼着他,

眸子里都透出清澈的微笑。

此时,所有人都沉浸在这震撼的场面里,

谁也想不到,在鲸群身后的数里之外,

更有数艘倭寇的战船悄悄围来,

像是狼群,正向他们的船队暗暗包抄,

原来倭寇早已得到板桥镇的消息,

展家的船队满载着他们需要的货物粮草,

而秘密航道,也被内奸在海图上标注得不差分毫。

鲸群渐渐模糊,终于消失在地平线上,

展雄茫然四顾,满心怅惘,一时还疑仍在梦乡,

直到父亲暴雷似的声音再次炸响,

才使他惊醒回首,却不知竟然就到生死关口。

展祥已看见几十只倭船和数百个狞笑的倭贼,

震惊之下向大家发出对决的警报。

水手船工错愕惊诧,纷纷拿起防身的兵器,

领航船上的人,都拢到展祥的身旁。

展老大看着渐渐逼近的如林倭刀,已知在劫难逃,

他脸色铁青,悲怆地看向面前众人,面带惨笑:

“板桥镇的兄弟们啊,这许多的倭贼

在这里设伏,只能说他们提早得了信报,

还拿到我的航图,眼前贼众我寡,

这几船货是保不住了,展祥再无颜面去见镇上父老,

唯有战死谢罪,把这条老命在此交了。

大伙都有老小,不想死的,就去货仓

揣上两瓶烧酒弃船吧,烧酒能暖身可保命,

剩下的事就交给龙王和仙老。”

一位长者闻听此言,急奔而去,又跑回来,

手捧一具水獭皮的防水衣和两只陈葫芦,

水衣是昂贵的远洋必备之物,可把人从头套到脚,

葫芦貌似平常,也是海上救生的法宝。

他是展祥的老管家,见多识广,谋略颇高,

瞬间已把情势利析秋毫盘算好,

他目蕴泪光,面朝展祥,强颜苦笑:

“落入倭贼之手,就是他们的肉票,

那板桥的家小还有什么活路?看这许多倭船,

跳到海里不但难逃,反容易被捉到,

还不如拼个死活,去阴间也做个好汉鬼曹!

但也真需要有人活着,把发生的事情传回去,

找出那个该死的奸细,以免他还祸害胶州和板桥。

另外,这几条船载的是板桥乡亲累年的血汗家底,

可不能说战死就一了百了,我辈最重信义啊,

纵然是死,也要善始善终,莫负父老!”

展祥素知管家缜密,拱手请他再讲,

管家点头,就瞥向已然惊呆的展雄,

看着这个自己抱大的少年,潸然下泪,哽咽说:

“雄少爷啊,你爹别无他后,你又手无缚鸡之力,

所以不能在这里白送死,无论遭多大的罪,

你也要活回板桥,找出内奸除掉,既要为大家报仇,

更要把众乡亲的账还掉,板桥和展门的信义,

只能托给你这个娃娃了,记住,哪怕从此劫难万般,

刀山刺脚,油锅煎熬,烈焰火烧,

也要把腰杆挺住,让人每看到你,都会赞叹展门英豪。”

老管家扯过神色茫然的少年,硬给他穿了水衣,

把两只葫芦绑上,不由分说推向船尾,

眼睛一闭,狠着心把他猛然推下海浪。

展雄惊悸的尖叫,绝望而仓皇,

展祥心如刀绞,切齿舌伤,

眼前蓦然黑暗,欲断肝肠,

他咽下一口猛涌到喉咙的热血,

发出如雷暴喊,吩咐各船去做最后的准备,

要把商船变作杀敌战场,

这时,账房王继谋又跳出来,一脸焦急懊恼:

“管家呀管家,你要少爷还账,却忘了一件要事,

股份数目都在我的账上,你要他空手凭何作为?

若有人坏良心报假数,他又如何面对?

快快,事不宜迟,你快去再找一具水衣,

去我账舱拿账簿,再系个葫芦跟他漂回去!”

王继谋急拽管家,管家擦一把泪,却对他摆手叹气:

“账簿该由账房去管,另一具水衣就在我舱箱里,

这是命里该你活着,该你与他同归,去吧,去吧,

即便账簿丢了,你也比别人有数。”

王继谋百般无计,一跺脚奔去后舱。

接下来,就是惊天动地的惨烈之战,

倭众把飞钩挂上船舷,呼啸着攀来,怪猿恶鬼一般,

水手船工们莫不竭力对敌,同声咆哮呐喊,

至此无人贪生,皆抱了玉碎的信念,

中国的好汉一旦决意玉碎啊,海天哀叹,

断刀与血斧次第坠落啊,仍紧攥在主人掌间。

倭贼胜在势众,最后都狰狞围向展祥一人,

而展祥不愧是展昭之后啊,独自向前,

肩头插着倭刃,浑身鲜血,威风不减,

见惯血水的倭众,觉到罕有的胆寒,

只见展祥从怀里掏出黝黑的火石,

在刀背上猛擦出一串金灿灿的火星,

早已撒了火油的胸前衣襟,骤然火旗招展,

仿佛生出凤凰的翅膀,在海风中翩然灿烂。

倭众惊呼后退,而展祥嘴角挂着嘲讽,

踉跄走入同样泼了油的货仓,像是发出火令,

展家的一行商船,几乎同时燃起冲天烈焰。

倭众掩面四逃,居然无功而返,

而板桥镇的好汉们,同时浴火涅槃。

冲天的烈火至夜不熄,

要把警讯告诉附近的渔人,

远处渔家小儿看到海上的一排火光,

惊呼是龙宫起火并四处叫嚷,

过路的商贩三三两两把这话带到板桥镇,

明天就传到百夫长的军门。

匡福将军听儿子匡德来讲这奇闻,

拍案而起,眼睛里的光芒顿像金色的蛇信,

即刻传来军船头领,这样下达军令:

“小儿无知,哪有什么龙宫起火,

这分明是远洋的商船出了事,

若我猜得不错,应该就是那大意的展祥

和他的船队遭遇倭贼,军船即刻出海,

但愿还能救回几人。”

军船头领有所犹豫,把他的顾虑说出:

“若是遭遇倭贼,此时援救已迟,

驻军出海,此城必然空虚乏恃,

一旦倭贼趁虚而入,驻地损失,

再有奸人搬弄是非呈报将登大宝的吴王,

只怕坏了大王兴致,招致雷霆震怒,

将军不若安守板桥,明智者独善其身。”

匡福将军披挂盔甲宝剑,提起铁弓,成竹在胸:

“齐地新复,百废待兴,

百姓仅有的财物都押在商船上,

倭贼已截商船,便知板桥财空,

留步卒数人防范细作足可。”

将军亲率士卒,挂帆乘风,

两个商客牵着一辆贩卖绸缎的马车,看船队远去,

相视点头,载着看不见的阴谋

转到了将军的侧室、将门之女高秀英的茶馆前,

那茶馆里架着一张被月老施了魔法的铁弓,

与匡福的弓正是一对,唯有天定的郎君方可拉动,

将军昔日偶经茶馆,技痒拉成满月,

铁弓缘的佳话由此天下传颂。

如今又有十六岁的女儿若云如花似玉赛仙子,

月老托梦相告,姻缘还是拉开铁弓的英雄。

南北的豪杰们闻听,莫不心动,

无不乘兴而来,却始终无人得逞。

出卖展家船队的内奸,也把此事报给倭贼,

那倭酋是日本南朝第一武士,名叫酒井大郎,

为此欲念大动,心机深沉,欲建奇功,

使两个细作潜入胶州板桥,伪作绸商,伺机而动,

此时既知驻军空虚,若是混在羊群的豺狼,

隐在羊皮下的爪牙迫不及待,决定就此出手。

豺狼久在羊群不动声色,羊群会失去警觉,

细作累日在镇上叫卖,也深深迷惑了百姓。

高秀英此刻亦不相疑,听到叫卖声音,

好心要照顾他们生意,对正读拳谱的女儿说:

“若云,这拳谱都被你翻烂了,

放下歇一歇眼,去看看那两个绸商有什么新货,

如有合适你爹的料子,用你新学的女工,

给他做一件新衣或披风。”

若云答应一声,放下拳谱,起身出门,

走到街前,仿佛天人降在凡尘中。

两个细作哈腰谄媚,无比恭敬。

若云低头去看车上,昔日无异的绸缎,

忽然漾出诡异的香气,瞬间锁住她的魂灵,

善良的若云啊,顿失神智,为邪祟所制,

不觉脚步移动,茫然随车而行,

居然由此步入经年的苦难和噩梦,

待母亲惊慌四处寻找,早已不见她的踪影。

匡福率军船赶到出事的海面,一无所见,

展祥和船工水手尸骨无存,灵魂归天,

而商船底舱烧穿,早已沉入海底,从此深眠,

军船归途,救起快要冻僵的王继谋,

却未曾见到那同样坠海的少年。

回到港湾已是夜半,忽见高秀英在悲恸哭喊,

闻声而来的百姓在同情围观,

留守的步卒则惊慌无言。

匡福惊觉不祥,急步上前,

失女的母亲已扑倒在地,

失魂落魄,泪流满面:

“相公啊相公,你镇守海疆,威风八面,

我却误信奸人,丢了若云心肝,

有渔家看到那扮作绸商的倭贼,

趁黑把女儿绑上快舟,怕是一去不返,

你快把弓剑给我,再给一船,

让我去寻女儿,哪怕追到天边……”

众将士怒发冲冠,怒吼着就要扬帆,

留守步卒惭愧难当,请求降罪,齐跪在一边。

匡福目眦欲裂,却又强忍悲痛,伸臂阻拦:

“倭贼奸诈,诡计多端,诸位不必自责,

莽撞追击,更也不是良将之选。

我的女儿固然重要,诸将士也有我王顾眷,

我不会为家人,轻易使将士们赴险。

天佑忠臣义士,若云当有上苍垂怜,

匡家儿女,也不会甘受倭贼之玷,

若云无论生死,都不会辱没匡家门面。

而倭贼的首级,都将断于我军民刀剑,

犯我海疆贼子,有我军民,必难生还。”

匡福搀起秀英,率队回营,

同时亡羊补牢,加强戒备,警示全城。

匡将军爱女若云被掳的消息已令百姓震惊,

王继谋带回的噩耗更如晴天霹雳,

胶州老少莫不哀痛,百家号哭,麻布卖磬,

王继谋来见展妻,匍匐在地,泣不成声,

表示今后愿效犬马,来料理展家亏空。

展妻如遭雷轰,魂魄失守,毫无主张,

家里诸事,全由王继谋代主去行。

却不知这王继谋正是那奸贼内鬼,

因妒忌展家的财产,早已与倭贼私下暗通。

王继谋恶魔附体,敢欺神明,

假作祭奠亡灵,去海边丢下一只密封的酒瓶,

里面装有伪造的手书,称出卖船队的正是展公,

伪书之阴毒,宛如毒蛇之利齿,

诬指展祥是鞑子眼线,也与倭贼苟且,

盗取胶州民财,实为助纣为虐,抗拒华夏新廷。

渔人在海滩捡到瓶子,打开颈封,

顿如毒蛊出笼,蒙蔽了百家股东的心窍,

还有罹难船工水手的家人兄弟,不约而同,

团团围住展家,刀棒乱舞,吼声彻空。

展妻从未见过这等情形,在屋里呆若泥塑,

欲要投缳,不欲再生,又念坠海的爱子,

恐其归来失了娘亲,从此沿街乞行。

为此泪水涟涟,左右无定,

而王继谋踉跄奔来,跪请主母避祸,

他神色恳切,声音哽咽:

“黄金白银迷住了这些市井愚民的眼,

已失心智成了杀人放火的匪徒,

您唯有紧急离开这里,暂去投一家亲戚,

最好避得远远的,让他们难以追踪,

菩萨一样的主母大人啊,

我一直知道,您是尊贵无比的命,

可不能枉死在此时,受那恶魂野鬼的欺凌。”

王继谋鼓舌如簧,为她换上仆人衣裳,

不容分说,把这茫然的女人推入密道,

跌跌撞撞,引她由此进入黑暗的前方,

待她知觉饥渴,早不见王继谋的踪影,

孤自一人,已在荒郊不知名的路上,

过路的人看见她,都不免叹一口气,

可怜她蓬头垢面,痴呆得不像模样,

无人知是展家主母,昨日还富甲一方。

她虚弱得走不动,佝腰拾一根木棍撑着,

如此漫无目的地走去,喃喃呼唤着爱子,

她为这连番打击,已神志不清,

惊惧里唯恐把爱子的名字也忘掉。

匡福看到伪书,明白是奸邪的诬陷反间,

闻知展家遭商民围攻,急忙上马带队前来,

而王继谋已头破血流卧在门前,

捶胸顿足地怒骂不休,忠义满面,

匡福被他的演技蒙蔽,勒马对商民们喟叹:

“仅凭一纸之言,尔等如此发难,

明日说尔是贼,尔等如何分辩?

秦桧曾指岳王是奸臣,风波亭害死忠良,

金人欢呼,遂成千古恨憾,而今倭贼

为祸,最盼华夏内乱,尔等当思,

莫中倭贼奸计,自家骨肉相残。”

此言醍醐灌顶,商民们如梦方醒,

纷纷收回刀棒,惭愧四散,

匡福将军令人把王继谋送医,

为他包扎上药,当作义士恭敬礼贤。

王继谋神色哀伤,心底窃喜无边,

他的谋划得逞,以为从此富贵逍遥,

不知道冥冥之中,更有天道之算。

展雄坠海,不久就为惊悸陷入昏迷,

知觉时不知身在何处,也不知还有性命,

头颅疼得像要裂开,耳畔仍响着冲天的杀声,

他闭着眼睛,还能看到烈焰和通红的倒影。

虚弱地向身上摸去,已无水衣和葫芦,

手足上多了两副镣铐,沉重而冰冷。

少年睁开眼睛,发现身处石屋,

一个鼻歪眼斜的丑女坐在对面,打着赤脚,

戴着同样的镣铐,肮脏的麻布粗衣烂袖又破领,

她在地上抠起污垢,傻笑着称是胭脂红,

美滋滋在脸上涂了一层又一层。

展雄问这是否阴间,还是在梦中,

丑女又害怕地发抖,告诉他这里叫长龙岛,

岛上住着的,是比阴间魔鬼还凶恶的倭兵,

而戴着镣铐的,都是掳来的奴工。

听丑女疯疯癫癫地讲述,展雄渐知处境,

原来他昏迷中身不由己,随浪漂抵此岛,

而这里早为倭寇所据,是其主要驻扎地,

老管家本欲使他逃离倭寇的魔爪,

谁想他又自投罗网成了他们的奴隶。

少年悲从中来,一时万念俱灰,默默饮泣,

他坠海后目睹了父亲率众罹难的情形,

清楚地知道倭寇就是杀父仇敌,

痛恨自己没本事报仇,还沦为倭奴难以逃离。

他虽然还是赢弱的少年,但身体里毕竟流淌着

英豪的血脉,这血脉只能令他选择宁死不屈。

此时正值清晨,看到第一缕天光,

丑女如见鞭影,拖着镣铐急忙走出,

为倭寇担水备皿,佝偻着身子燃灶煮米。

展雄打定主意,拭去眼泪,努力站起,

摇晃着走出石屋,去丑女身旁的木桶里俯身痛饮,

觉得有了力气,抓起柴堆上的一把斧头,

在丑女惊诧的注视下,

蹒跚走向响着鼾雷的一排倭居。

巡岛的倭兵听见他的镣铐声和带着杀气的喘息,

咆哮着奔来,将他踹倒踩在泥里,

怒不可遏地连声咒骂,拳打脚踢。

少年听不懂日语,直欲身死魂去,

一心激怒倭兵,这样破口大骂:

“东瀛倭贼, 大宋名侠展昭的后人,

岂能做倭贼的奴才,来来,赶紧给我一刀,

若我不死,就砍你们的脑袋!”

怒骂引出一干倭众,为首的就是倭酋酒井,

酒井颇谙华语,听少年这口吻,

已知是展家少主,不由心中激动。

他正为伏击展祥船队未得斩获而懊恼,

也恨未能生擒展祥,还损失数十卒从,

而他本欲把这名侠展昭的后代征服驯化,

以便宣扬武功,聚拢散兵游勇。

眼下展雄从天而降,使他喜出望外,

认为展祥既死,那就驯化这个少年,

驯化幼小,当然比顽冥的成人更易成功。

丑女在一旁正吓得掩面发抖,

忽见酒井仰天长笑,宛如狼嚎之声:

“原来是中国宋朝的名侠展昭之后,

可有本事胜我酒井一郎几筹?

小子,岛上无聊,我们不妨游戏解闷,

若你胜我,就为你取下镣铐放你离岛,

你一日不胜,那就需要老实为奴做工。

看你这样子是想求一死,但我不能答应,

现在杀你如同踩死一只蚂蚁,不值得夸口,

你既是名侠后代,那就该有祖上乃风,

当照我的话去做,信守约定,不然就是背信之徒,

有辱你祖上的名头。记住,你以后要做的事,

就是或在角斗场胜我,或做我的忠实仆从,

这机会,可不是谁都会有。”

展雄蓦然记起老管家的叮咛,

记起自己还肩负特殊的使命,

羸弱的少年,死欲消退,

心里又生出从未有过的豪情,

一拳击在地上,咬牙点头:

“那你就等着,我一定会赢你,

同时请你把赌约告诉你的这些手下,

让他们都来作证。”

酒井把他的话翻译给倭众,

顿时引起一片捧腹笑声,

都笑这少年自不量力,

居然真敢妄想战胜日本南朝第一武士,

而这第一武士,曾徒手搏杀吃人野熊,

还曾杀死天皇重臣的近身力士,

在日本无人不晓,一时震动天皇门庭,

他渡海为寇,就是因为天皇律法难容。

而观这应战的少年,弱不禁风,

恐怕为奴百年,也无机会取胜。

酒井让手下放开展雄,阴笑着发施号令:

“小子,在你胜我或发誓效忠之前,

只能去做岛上最累的苦工,

身为岛奴,镣铐也只能时刻随行,

我要在山顶修建诸屋容纳未来新众,

你须每日把采石奴采好的石头从山下搬上去,

果腹的食物也要自己去寻,

这岛上有野菜野果和鼠兔,

也可去海里捕捞鱼虾和海草,

海神对奴隶最为慷慨,

礁石上和海沙里的螺贝四季无穷,

保你这一生都采不尽,饿不死,

只是镣铐入海容易生锈,

最好能猎到海豹炼出膏油润护锁孔,

免得把镣铐锈在身上,

到时候要效忠也难卸下。

夜里睡觉就跟着那丑八怪,

她虽丑却也是女人,

你若是思春,就把她给你去消受。”

酒井拎起展雄,掷向那佝偻的丑女,

少年跌在她的身上,不免羞愤脸红。

倭众开怀大笑,酒井则又去查看林中密屋

新掳来的女子,正是那仙子似的匡若云,

此刻在那密屋里悠悠醒转,也是疑在梦中。

若云在榻上睁开眼睛,看着几个陌生村妇大是困惑

而村妇们见她醒来,脸上也尽是悲戚之色,

她们都是倭贼们掠来的汉家女,因惧倭贼

还杀自己的家人,不敢寻死而忍辱苟活着。

酒井严令她们好生看守这个姑娘,不许出丝毫的错,

少一根头发,便是事关她们丈夫儿女的生死巨祸。

酒井也警告喽啰,不许打若云的主意,

因为他要把美人的完璧之身,送给他的可居奇货,

作为进阶去布置他的梦想方略。

倭众们畏惧他恐怖的力量,觊觎着美人,只能暗捺欲火。

酒井曾于日本妓院浪荡,与一个名叫山口的青年争夺妓女,

盛怒下抓着青年举过头顶,正嚎叫着要扔下青楼,

意外听闻那人是南朝后村上天皇的私生子,

马上化嗔为喜,把山口送到椅子上就座,

妓女让与他,嫖资也代他付了一年多,

为这嫖资他盗得一城人怒,掌管司法的大臣震怒,

亲率力士围捕,力士的脑袋又被他倭刀砍落,

为此再躲不下去,与山口作别,跪在地上这样怂恿:

“我的大人,我在你的身上看到了神的影子,

你必然要坐到天皇的神位上去君临天下,

天神让我遇到你,我就是你实现此事的仆者,

为使你的实力胜过其他的王子,

我要去海上,聚起呼啸四方的刀客作你的死士,

为大人筹集财富军费,直取南北岛国。”

酒井从此浪迹海上,如野鬼出没,

以王子特使的身份封官许愿,渐拥数百倭魔,

而他也一心博取爵位,欲慑倭国朝野,

使天下捕快都匍匐在他的脚下,再不能对这盗贼如何。

他由板桥镇的内鬼,早探知若云之母高秀英与匡福的铁弓缘,

而令他烦恼的,也是拉开铁弓即为匡婿的传说。

山口的野心自被酒井唆起,真就对天皇之位生出觊意,

为此终日礼佛,求佛佑他这私生子独成正果。

他闻知山口经朝鲜已抵胶州湾,请史臣

讲述那里的掌故,又知道那里曾是古齐国的最后守城,

田单曾在那里大破兵临城下的燕军一举复国。

山口怦然心动,认为这是获得天神祝福的大陆,

遂密书与酒井,要他设计拉拢这里的守将,

以这块土地为基地,为他广招兵马,

然后飞渡日本,像田单破燕一样横扫北朝,

使他这私生的王子一统南北,登上大座。

酒井看过密信,异想天开,

欲使山口诡以倭国储君的名义与匡福联姻,

认为国丈的富贵当然远胜于朱家的薄俸,

但既然要拉开铁弓才可为匡婿,

这诱饵又抵不过传说的天命,而山口那被妓女掏虚的身躯,

挥舞竹刀都不像样,只会去抓妓女的酥胸。

酒井盘算一番,遂决定另设毒计,

这才派细作潜伏胶州,行那鬼祟之工。

酒井得意地走尽密屋,就听到若云姑娘的惊呼,

这时的若云已然明白自己的处境,

欲要跃下木榻,逃出屋去,

而守护的村妇们,唯能硬着心肠一齐把她按住,

同时羞愧地祈祷,恳求天上电母雷公,

早一天显灵,降奔雷击杀这些倭贼,

使这姑娘免遭祸害,而她们愿以身作祭,为牢为牲。

神灵没有回音啊,推门而入的是那倭酋酒井,

他上身袒露着,宛如健硕的公熊,

投向若云的目光,毒蛇一般阴冷。

村妇们看见他,莫不目露惊慌,

如同无助的羊羔,不由地瑟瑟发抖。

酒井没有挥舞他的倭刀,而是躬身施礼,

他料以若云之姿,必为山口所宠,

既然将是自己的女主,不如尽早

把她当主人伺候,作皇后恭敬。

故此酒井以奴仆之礼,对若云谄媚而语,

又唤仆妇,奉上岛上的鲜果珍馐与美酒,

指望若云为其蛊惑,安承此命。

若云是将军的女儿,颇谙虚实用兵,

见其暂无加害之心,也就少了惊恐,

转过身去,竭力冷静,在心里密思百计,

惟可师苏武之风,既不能即刻逃离,

也只能暂栖狼穴,或能遇到过岛的鸿雁,

同苏武一样,请鸿雁把自己的消息带去大陆,

使父亲杨帆率兵,将这里荡平。

却哪里知道鸿雁也知善恶,能辨吉凶,

宁可绕岛远飞,也不肯见倭刀的光影。

此刻的海浪似在嗟叹,鸥鸟长鲸皆在哀鸣:

可爱可怜的姑娘啊,她的命运大约天生多舛,

看哪位神灵,会降临到她的身边,

给她天使的翅膀,助她飞出牢笼。

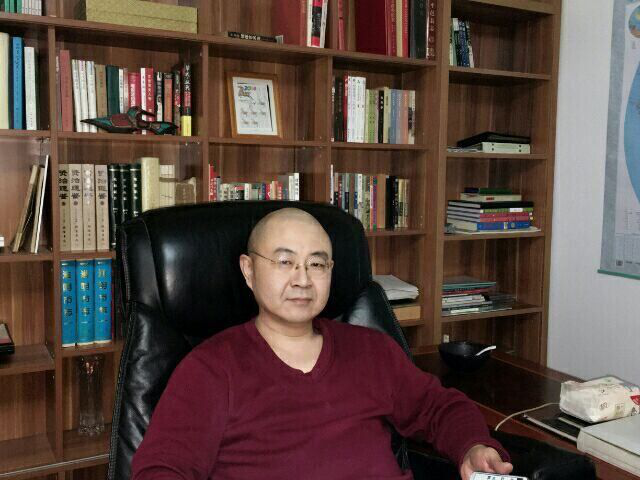

毕云琪:作家、编剧、导演、制片人。