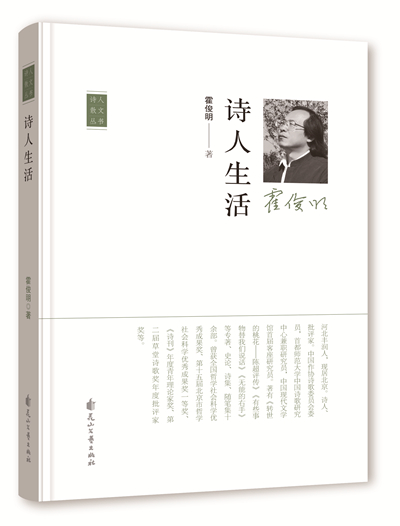

(《诗人生活》,霍俊明著,花山文艺出版社2020年1月版)

诗人散文(编选序言)

霍俊明

已经记不得是在北京还是石家庄,也忘了谈了几次,反正郝建国和我第一次提起要策划系列出版计划“诗人散文”的时候我就没有半点犹豫——这事值得做。而擅长写作散文的商震对此更是没有异议,在石家庄的一个旅馆里,他一边吸着烟一边谈论着编选的细节。

“诗人散文”是一种处于隐蔽状态的写作,也是一直被忽视的写作传统。

约瑟夫·布罗茨基有一篇广为人知的文章《诗人与散文》,我第一次读到的时候印象最深的是如下这句话:“谁也不知道诗人转写散文给诗歌带来了多大的损失;不过有一点却是可以肯定的,也即散文因此大受裨益。”此文其他的就不多说了,很值得诗人们深入读读。

收入此次“诗人散文”第一季的本来是八个人,可惜朵渔的那一本因为一些原因最终未能出版,殊为遗憾,再次向朵渔兄表达歉意。期间,我也曾向一些诗人约稿,但因为一些主客观原因,最终与大家见面的是翟永明、王家新、大解、商震、张执浩、雷平阳和我。

在我看来,“诗人散文”是一个特殊而充满了可能性的文体,并非等同于“诗人的散文”“诗人写的散文”,或者说并不是“诗人”那里次于“诗歌”的二等属性的文体——因为从常理看来一个诗人的第一要义自然是写诗然后才是其他的。这样,“散文”就成了等而下之的“诗歌”的下脚料和衍生品。

那么,真实的情况是这样的吗?

肯定不是。

与此同时,诗人写作“散文”也不是为了展示具备写作“跨文体”的能力。

我们还有必要把“诗人散文”和一般作家写的散文区别开来。这样说只是为了强调“诗人散文”的特殊性,而并非意味着这是没有问题的特殊飞地。

在我们的文学胃口被不断败坏,沮丧的阅读经验一再上演时,是否存在着散文的“新因子”?看看时下的散文吧——琐碎的世故、温情的自欺、文化的贩卖、历史的解说词、道德化的仿品、思想的余唾、专断的民粹、低级的励志、作料过期的心灵鸡汤……由此,我所指认的“诗人散文”正是为了强化散文同样应该具备写作难度和精神难度。

诗人的“散文”必须是和他的诗具有同等的重要性,更不是非此即彼的相互替代,二者都具有诗学的合法性和独立品质。至于诗人为什么要写作“散文”,其最终动因在于他能够在“散文”的表达中找到不属于或不同于“诗歌”的东西。这一点,至关重要。这也正是我们今天着意强调“诗人散文”作为一种不同于一般意义上的“散文”的特质和必要性。

“诗人身份”和“散文写作”二者之间是双向往返和彼此借重的关系。这也是对“散文”惯有界限、分野的重新思考。“诗人散文”在内质和边界上都更为自有也更为开放,自然也更能凸显一个诗人精神肖像的多样性。

应该注意到很多的“诗人散文”具有“反散文”的特征,而“反散文”无疑是另一种“返回散文”的有效途径。这正是“诗人散文”的活力和有效性所在,比如“不可被散文消解的诗性”、“一个词在上下文中的特殊重力”,比如“专注的思考”,对“不言而喻的东西的省略”以及对“兴奋心情下潜存的危险”的警惕和自省。

我们还看到一个趋势,在一部分诗人那里,诗歌渐渐写不动了,反而散文甚至小说写得越来越起劲儿。那么,这说明了什么?说明他已经不再是一个“诗人”了吗?说明“散文”真的是一种“老年文体”吗?对此,我更想听听大家的看法。

我期待着花山文艺出版社能够将“诗人散文”这一出版计划继续实施下去,让更多的“诗人散文”与读者朋友们见面。

2019年秋于八里庄鲁院

霍俊明

作者简介:霍俊明,河北丰润人,诗人、批评家。工作于中国作协,中国作协诗歌委员会委员、首都师范大学中国诗歌研究中心兼职研究员、中国现代文学馆首届客座研究员。著有《转世的桃花——陈超评传》《于坚论》《诗人生活》《有些事物替我们说话》等专著、史论、诗集、随笔集等十余部。曾获全国哲学社会科学优秀成果奖、第十三届河北文艺振兴奖(文艺评论)、第十五届北京市哲学社会科学优秀成果奖一等奖、《诗刊》年度青年理论家奖、第二届草堂诗歌奖·年度批评家奖、第六届“我最喜爱的河北十佳图书”、首届金沙诗歌奖·2018年度诗歌批评奖、封面新闻“名人堂”年度十大好书、扬子江诗学奖、扬子江双年奖、“后天”双年奖批评奖、《山花》年度批评奖、《星星》年度批评家等。曾参加剑桥大学徐志摩国际诗歌节、黑山共和国拉特科维奇国际诗歌之夜、青海湖国际诗歌节、第八届澳门文学节。

孤独的人常被自己惊醒

——读霍俊明散文集《诗人生活》

■庞余亮

我穿过厚雪积满的麦田

一只野兔的草色身影

在我眼前一闪……

这是霍俊明的诗,也是“我”的诗。很多时候,我总是觉得别人的好诗都是“我”写的。就像这本散文集《诗人生活》,相同的人在不同的地址写着同一首诗。《诗人生活》中当然不止一只兔子在蹿行,最起码有100只兔子在蹿行,那是霍俊明在《诗人生活》中写到的100个孤独的诗人。

——那些孤独的人,常常被自己惊醒(这是《诗人生活》中写到的最年轻诗人严彬的诗),那个自己,是脱胎于肉身之外的自己,亦是幽闭在词语栅栏中的自己。

好在惊醒之后的我面前还有一本从远方寄过来的《诗人生活》,这是我在疫情期间读得时间最长的一本书,因为命运相似,因为气息想通,所以就一点点读,读一段就隔着窗户向外张望,窗外寂静,道路空旷,无限的恐慌向我涌来,只有用阅读抵御,读《人形兔和野兔的相遇》中霍俊明,其实也是读自己,同样的师范专科毕业,同样的乡村学校,同样在写诗,同样执着的瘦弱又敏感的书生。当我读到那个抱着自己档案去河北师范大学报到那个早晨时,有一股难得见到的晨曦出现在我的眼前,穿透了人间的灰尘和悲凉的晨曦,也是命定的照亮诗人霍俊明额头的晨曦。就在那样的晨曦中,霍俊明见到了他的诗人和导师陈超。

如果说到执着,其实可以说到很多这样的人,《诗人初遇》中的诗人,《尚义街六号的黄房子》的于坚们,《雷平阳的十六个肉身或替身》中诗人雷平阳,均是被诗歌的闪电照亮过的人。只是我们是后世,我们的前身就是 “已走到了幻想的尽头”的穆旦,他在远征军的泥泞中,我们在破碎时光的尘埃里。同样,那个冬日里呼吸困难的陈敬容是否预言了多年后同样呼吸困难的疫情?时光交叉和重叠,也是灵魂的映衬和互补。

从这个意义上说,吴思敬老师所目睹过的朦胧派诗人命运以及死亡,和我们所目睹的诗人命运及其死亡,就是同一首诗的反复书写。

也正因为这样,被使命感抓住不放的霍俊明必须要探讨“诗人之死”,也必须要研究诗人的星座。这是一张纸的两个侧面。星座照耀的神秘,死亡之后的拯救,可能是霍俊明一辈子也摆脱不了的主题了。他花了很多笔墨在写,飞向太阳的伊卡洛斯,掉了翅膀的伊卡洛斯,在苟且中渴望远方的伊卡洛斯,是顾城,是昌耀,是赫拉巴尔,是太宰治,是海子,是陈超,每一次死亡都是雪崩,雪崩之后的生活是孤独的,也是不真实的,但还必须生活下去,就像人形兔必须要和野兔相遇,成为两条再不可能相见的射线……

大家都是孤独的人啊,最孤独的诗人是陈超,第二孤独的人是诗人霍俊明,当恩师陈超化作野兔奔向远方之后,人形兔的霍俊明总是梦见野兔,无言无泪,彼此慰藉,这师恩的光芒如北斗长照。

孤独的人常被自己惊醒,惊醒的人又并肩眺望,谢谢霍俊明,他用一本《诗人生活》拯救了一个在疫情日子里严重失眠的人。