在法国南部阿尔的原野上,金黄色的色彩铺天盖地。

这是一个丰收的季节。空旷的原野上,一个叼着烟斗,身体羸弱的人正疯狂地收割这片金黄。橙黄、铬黄、土黄、柠檬黄、桔黄等颜料冲撞着,拥挤着,融汇着,纵横着,交错着且酣畅淋漓地凝结于一处,于是,一朵朵带着温暖和冷漠的向日葵在风中倔强地盛开。那不屈不挠一直努力伸展的花瓣和花萼以饱满的力量地在扩张,在蔓延……

《向日葵》以黄色和橙色为主调, 色彩大胆恣肆, 单纯强烈。那种鲜明的色彩对比,使整个画面饱满而纯净。笔触粗厚坚实, 把向日葵绚丽的光泽、饱满的轮廓描绘得淋漓尽致,且充满了智慧和灵气,带有一股原始的冲动和热情。面对这一片丰收的土地,画家的感情是炽烈的。他把心匍匐于画面上,宛若农人膜拜自己的土地。挥洒的画笔如同一把镰刀,所到之处,是金黄色的流淌。

在勾勒花瓣和花茎时,画家的笔锋渐柔,也许,此刻他的心中正漫过盈盈的水,纤细的笔触用绿色和蓝色力图表现花盘的饱满和纹理的婀娜感觉。嫩绿色生机勃勃的花茎叶瓣迸发着梵高的生命激情。呵,这是恋人的笑脸吗?他仿佛看到那弯笑意盎然的眼睛,在籽粒上闪烁, 于是,他果断地在签名和一朵花的中心使用了蓝色。那湖水一样的蓝呵,让他的心荡漾起来。

画家快乐着,在他的视野下,向日葵不仅仅是植物, 而是艳丽,华美,同时又是高贵、优雅的生命体。那金黄色不仅融集着自然的光彩,散发着秋天的成熟,而且还是画家对生活的热烈渴望和充满希冀的象征。

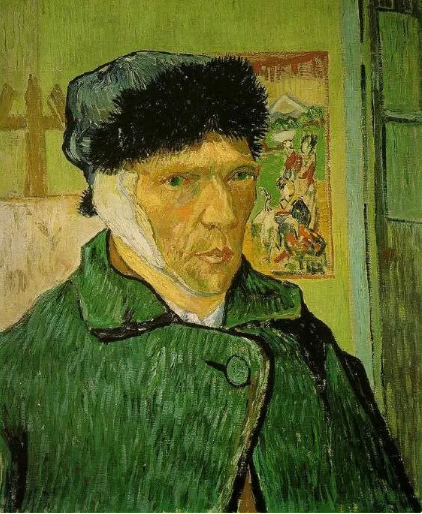

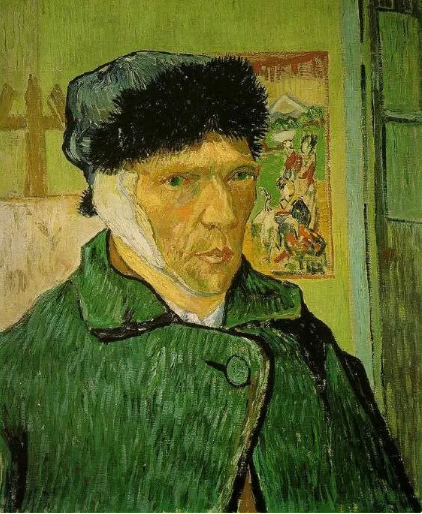

太阳似火,大地似火,植物似火,血液似火,思想似火,精神似火……它们都聚集在向日葵的四周,呐喊着,喷涌着,燃烧着。而就在这透不过气来的炙热中,一股带着原野气息的风夹杂一股腥热,从大片金黄色中汩汩流出,我看到了那只滴血的耳朵。

这,就是梵高,艺术史上不朽的梵高!

文森特·威廉·梵高1853年出生于荷兰一个乡村牧师家庭。他是后印象派的三大巨匠之一。而他生前却是贫穷、寂寞的。他曾到矿区当过传教士,跟矿工一样吃最差的伙食,一起睡在地板上。后来,矿坑爆炸他救出一个重伤的矿工。他的这种过分认真的牺牲精神引起了教会的不安,终于把他撤了职。这样,他才又回到绘画事业上来,此时,他已经27岁了。梵高早期的作品色彩十分灰暗,直到他在巴黎遇见了印象派与新印象派,其鲜艳色彩让梵高深受启发,他的色彩逐渐明快起来,创造了他独特的个人画风。也许是梵高离奇的生活、传奇的一生太令人不可思议,或者说过于极端,后世的人们在认为他是世界上最伟大的画家的同时,天才,疯子等称谓也一一冠之,而他的耳朵更是被文坛画界津津乐道,众说纷纭;他深邃而朗澈、坚毅而忧伤、善良而激狂、幻想而又渴望的目光里,燃烧的是永远思想的火焰,精神的火焰…… 说梵高是天才一点儿也没错。梵高没有学过绘画。天生对美对艺术的敏感使他走火入魔地迷上了艺术,从此,一发不可收。梵高一生只卖出一幅画《红葡萄园》,如今珍藏在莫斯科的普希金美术博物馆里。作为房租抵押的作品则无数,在短暂的十年创作时间里,他创作了超过二千幅画,包括约900幅油画与1100幅素描。说梵高是疯子也有道理。在一次次歇斯底里的自戕中,最终他亲手结束了自己的生命。难道奇才都是疯子?我不禁想到了中国美术史上那位超轶千古的不羁书画家——明代徐渭,那株独立书斋啸晚风的墨竹,不正是画家绝世独立人格的写照吗?在梵高37年有限的生命中,痛苦与执著一直纠缠着他——痛苦来自于贫穷、疾病、饥饿和精神上孤独的折磨;执著是因了对艺术强烈的求索和对于真善美的守望。他的作品中包含着深刻的悲剧意识,其强烈的个性和在形式上的独特追求,已经远远地走在时代的前面,的确难以被当时的人们所接受。窘迫的生活,爱情的背叛,与高更友情的破裂,再加上人们对其艺术的不理解和嘲讽,一切的一切都似乎在作弄这位天才的画家。就在人们对他误解最深的时候,正是他对自己的创作最有信心的时候。只要他拿起那支粗糙的画笔,面对那块空白的画布,他那颗敏感的心,就会莫名地兴奋起来,他挥舞着画笔犹如疆场上杀红了眼的将士,疯狂地驱使斑斓的色彩让它们肆意地流淌。因此才留下了永远的艺术佳作。梵高热爱生活,渴望被爱。可是他得不到爱,只有深深的孤独陪伴着他。生活对他来说永远只是无限的渴望,永远触摸不及,他的健康没有保障,心灵得不到共鸣,精神无所皈依,他唯一的寄托就是绘画。他沉醉在自然中,他驾御起阳光和空气,然后指挥那些线条和色彩,在空白处尽情挥洒,自由驰骋。他的画不加任何修饰, 无拘无束。他重视形式构成美,在事物表象下挖掘其简单形式, 将眼见的散乱物象构成一个个秩序化图像,不断地追求心目中永恒的图腾。这种艺术语言和表现手法,直接影响了法国的野兽主义,德国的表现主义。他,是后印象主义的先驱。可以说,生活虽然贫穷,但画家对艺术的热爱却宛如岩浆在喷发,他那充满狂热和躁动的笔触所到之处,不论是风吹过的麦田、夜幕中的咖啡厅、灿烂迷人的星光……那一幅幅布满狂澜的画面,那一个个扭曲的形象,那散发出温暖和动荡的激情,莫不是梵高孤独内心最深的呐喊……观者在观看他的画时,心灵无不为之震颤。1888年2月,梵高来到法国南部的阿尔旅居,他喜欢这里的太阳,喜欢这里的麦田,喜欢这里的向日葵,喜欢这里的丝柏树,喜欢这里的一切。也许,这里,可以让他安静,可以治疗他心上的伤。他不停地创作。他画风景,画鲜花,画农民收割,甚至人们剪羊毛他也画。他废寝忘食地画一切美好的事物。他的画在这个时期变得厚重,饱含热情,充满阳光的力量。是的,就是这里疯长的向日葵,那金黄色的向日葵,让梵高终于找到自己的精神归属地,找到这种艺术表现形式。他一生中共作了11幅《向日葵》,其中最有名的作品无疑是画有16朵形态各异的《向日葵》。在法语中,“向日葵”是“落在地上的太阳”。因为它的花盘总是跟着太阳转,所以“向日葵”又叫“太阳花”,它,还是爱情的象征。也许,梵高正是把自己寄寓为向日葵,才画出如此震撼人心的金黄色。画得愈久,梵高心中的执念愈深:我必须是火焰!既然是火焰就要燃烧,他义无返顾地奔向太阳,怎奈离太阳越近,心越灼疼。于是,他的胸膛里时时刻刻都在喷涌着对那个畸形社会的叛逆与憎恨;在他的眼中和心里,燃烧,狂放如流,井喷出一泻千丈的黄色,当这金黄色的火焰撒遍无际田野,那熊熊火焰,仿佛要把这一切燃烧贻尽,他发出轻蔑的冷笑,冷笑在空旷的原野久久飘荡。直到1890年夜晚的星空密布卷成旋涡直到麦田群鸦乱飞,可叹这幅后来也成为他经典之一的《麦田群鸦》没有挽留住这位天才,梵高缓缓举枪,结束了这场心中奔腾着的金黄色的癫狂。然后,他扑向太阳,被太阳熔化了!(吴冠中语)

文|刘红 《解放军美术书法》执行主编。中国散文学会会员。作品见于《人民日报》《人民日报·海外版》《解放军报》《文艺报》《美术报》《美术》《美术观察》等。出版有散文集《秋天的馈赠》。